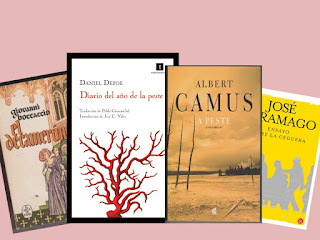

REPRESENTACIÓN LITERARIA DE

LAS PANDEMIAS

Me resulta

realmente impactante comprobar lo poco o casi nada que han cambiado las

realidades humanas y sociales desde el siglo XIV hasta el siglo XXI. Leer la Jornada Primera, del DECAMERÓN de Boccaccio nos sitúa

impresionantemente en el mismo panorama que vivimos hoy, siete siglos después.

El texto nos habla de cuando en “la egregia ciudad de Florencia, en 1348

apareció la peste mortífera”. Muy sintéticamente este capítulo cuenta que había

sólo dos medidas para salvarse de la peste: huir de ella a lugares lejanos a

los que no llegaba o encerrarse en las casas (igual que hoy) para evitarla. Con

algunas frases y descripciones se tiene la sensación de que el

tiempo da vueltas en redondo, como diría Úrsula Iguarán en Cien años de soledad, seis siglos adelante.

En 1722, publica

Daniel Defoe su maravilloso DIARIO DEL

AÑO DE LA PESTE, en el que nos relata en detalle cómo Londres fue asolada a

lo largo de 1665 por el mismo flagelo. Estamos ante una obra de una gran

calidad literaria. Una crónica en la que se insertan anécdotas, reflexiones y

registros de lo acontecido en esa malhadada época. De nuevo impacta el que hoy,

en el siglo XXI y con todos los avances de la medicina y la técnica tengamos

que recurrir a la misma estrategia: aislar a los enfermos y encerrarnos en

casa.

Defoe mira en

detalle el desarrollo de la peste, al mismo tiempo que profundiza en los

comportamientos del alma humana y en las múltiples consecuencias que se siguen

a este acontecer del que como de una maldición no es posible escapar. La falsa

o real oposición entre economía y salud, la sufrió Londres en el siglo XVII y

la miseria se extendió como una plaga sobre la plaga. Es otro de los aspectos

en los que el mundo no ha avanzado, ni

parece que quiere avanzar:

Mas también

en esto la miseria de aquellos tiempos recayó sobre los pobres, los que cuando

estaban contagiados, no tenían ni comida, ni medicamentos, ni médicos, ni boticarios o enfermeras que los

cuidasen. Muchos de ellos murieron clamando por auxilio, e incluso por sustento

asomados a sus ventanas de la manera más miserable y lastimosa…

[Daniel Defoe: DIARIO

DEL AÑO DE LA PESTE].

La narración nos

llega en la voz de un comerciante que decide no abandonar la ciudad para salvar

sus bienes y se convierte en una especia de reportero que registra aconteceres

y protagonistas al mismo tiempo que realiza reflexiones permanentes y evaluaciones

del comportamiento de sus compatriotas. La ideología religiosa de Defoe se hace

presente todo el tiempo y los acontecimientos se leen como un castigo de la

mano divina. La crueldad de los encierros, a más de la enfermedad misma, es

agobiante.

Otra de las

cosas en las cuales repetimos lo mismo es en lo relativo al cuidado que tenían

que tener las gentes cuando las medidas estrictas se fueron relajando. Lo

registrado por el cronista parecería copiado de la actualidad:

Mas todo fue

en vano: las audaces criaturas estaban tan poseídas de la primera alegría y tan

sorprendidas por la satisfacción de observar que las listas semanales de las

víctimas habían bajado… que era incapaces de volver a sentir terrores nuevos, y

sólo querían creer en que la amargura de la muerte ya había pasado…

Desde nuestro

momento llama la atención y genera preguntas el final de la peste… la

enfermedad va perdiendo fuerza y al cabo de un año bajan las muertes y la

gravedad, hasta extinguirse completamente a los diez y ocho meses más o menos.

¿Será que el Covid 19 perderá su fuerza también?

Pues sabía lo

que la muchedumbre en fiesta ignoraba y puede leerse en los libros, a saber:

que el bacilo de la peste no muere ni desparece nunca, que puede permanecer

adormecido durante años en los muebles y la ropa, que aguarda pacientemente en

las habitaciones, las cuevas, las maletas, los pañuelos y papeles y que quizás

llegue un día en que, para desdicha y enseñanza de los hombres, la peste

despierte sus ratas y las envíe a morir a una ciudad alegre.

[Albert Camus: LA

PESTE].

Con estas

palabras termina Camus, su gran novela: La

Peste. Otro relato-espejo de la actual condición mundial.

Esta obra

podemos entenderla cómo una parábola de la condición humana, de las realidades

retorcidas que muchas veces envuelven a las sociedades nuestras, de las

respuestas fallidas a las demandas de solidaridad y hermandad. El autor sitúa

su acontecer en la ciudad argelina de Orán en la década del 40 del siglo pasado

y antecede su relato con una cita de Defoe, explicitando así su deuda con él. Es

claro que Camus recorre las diversas plagas que han azotado al mundo y crea un

universo distópico en el cual se reproduce la muerte a gran escala.

Uno de los

aspectos más valiosos de su novela es la figura de los médicos, especialmente

la del narrador, doctor Rieux, hombre de una hondura y delicadezas inmensas. Paso

a paso y sin estridencias este médico desarrolla una lucha titánica contra la

muerte, mientras se enfrenta a su propio dolor por la pérdida de su

esposa-compañera, amor de siempre. La talla de este personaje trasciende los

años y se convierte en uno de los héroes,

de la literatura en el siglo XX.

Si reconocemos

que:

En cada héroe

literario, en efecto se cifran ejemplarmente las principales aspiraciones de

una época determinada, así como las virtudes humanas más elevadas. Las cuales

suelen representarse no en abstracto, sino en acciones concretas, es decir en

el esforzado empeño con que el personaje intenta salir airoso de una serie de

aventuras, erizadas de dificultades, pero que le permiten mostrar sus talentos

y su excelencia moral…

[Antonio Blanch, EL

HOMBRE IMAGINARIO]

Esta figura

salida de la pluma del genial Camus, constituye un ejemplo sin igual de la

labor de los hombres y mujeres de la salud que hoy reconocemos como inmensa.

Alrededor de

esta figura, campeona de la vida, el autor va mostrando como crece en la ciudad

ese cruel castigo de la peste que se apodera de calles, casas, gentes… pasados

y futuros. Aumento imparable de contagios y la misma impotencia científica que

seguimos teniendo hoy, casi un siglo después. Tanto El diario del año… como La

peste, lo que fundamentalmente nos narran es la impotencia humana, su

vulnerabilidad que nos tendrían que hacer tomar conciencia de nuestra pequeñez

ante fuerzas inmensas que sobrepasan toda prepotencia… Pero es claro que la

humanidad sigue sin ajustarse a su real tamaño y dimensión.

Quiero referirme

finalmente en forma rápida a la obra de José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, publicada por primera vez 1995. Se trata

de una novela premonitoria que se convierte en una parábola de la ceguera

humana ante un destino amable. Pero definitivamente no me gustó. Se respira en

ella demasiada abyección, demasiado terror, excesiva degradación de la bondad

que de todas maneras, mal que le pese a Saramago, existe en el mundo.

Una cita de

Antoine Compagnon nos dice:

Samuel Johnson

los había resumido perfectamente: “La única finalidad de la literatura es hacer

a los lectores capaces de gozar mejor de su vida, o de soportarla mejor”. T. S.

Eliot repetía en 1949: “la cultura puede ser descrita simplemente como aquello

que hace que la vida merezca la pena ser vivida…

[Compagnon: ¿PARA

QUE SIRVE LA LITERATURA?]

La lectura de

esta obra de Saramago a más de producir angustia y pánico, arrasa con la más

mínima fe y esperanza en que el destino humano pueda ser nunca redimido. Una

sin-salida tan cerrada y tan fuerte no tiene -a mi juicio- efectos de placer o

positivos éticamente en los lectores.

________________

BIBLIOGRAFÍA:

Antonio

Blanch:

EL HOMBRE IMAGINARIO. UNA ANTROPOLOGÍA

LITERARIA.

Ed.

PPC, Madrid 1995

Giovanni

Boccaccio:

DECAMERON

Editorial

Mateu, Barcelona 1963

Albert

Camus:

LA PESTE

En:

Obras Completas, Tomo I

Editorial

Aguilar 1959

Antoine

Compagnon:

¿PARA QUÉ SIRVE LA LITERATURA?

Ed.

Acantilado, Barcelona 2008

Daniel

Defoe:

DIARIO DEL AÑO DE LA PESTE

Impedimenta

2010

José

Saramago:

ENSAYO SOBRE LA CEGUERA

Penguin

Random House, Bogotá 2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario